50 лет рукопожатию в космосе: как программа «Союз-Аполлон» подарила надежду человечеству

*Шеврон

совместной миссии «Союз-Аполлон»*

В этом

году исполняется ровно 50 лет с момента первого международного космического

полета по программе «Союз-Аполлон». Став первым международным космическим

проектом такого масштаба, «Союз-Аполлон» также стал уникальным явлением периода

Холодной войны, когда по обе стороны Атлантики тревожное ожидание большой войны

сменилось надеждой на мирное сосуществование мировых держав. Отступил и страх

перед соперничеством в космосе, была заложена техническая и правовая база для

международного сотрудничества в этой важнейшей научной сфере.

Начало

1970-х годов отметилось в истории небольшим, но заметным потеплением в

отношениях между СССР и США, между двумя лагерями Холодной войны. В 1969 году

по большей части завершились приграничные бои на Корейском полуострове (их еще

иногда называют «Вторая Корейская война»), в 1973 году в рамках Парижских договоренностей

США обязались вскоре вывести войска из Вьетнама. В двусторонних отношениях

также наметилось потепление. В мае 1972 года генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и

президент США Ричард Никсон подписали в Москве договор ОСВ-1, ограничивавший

ввод в эксплуатацию новых ядерных боеголовок и пусковых установок для них.

*Московский

саммит 1972 года. Ричард М. Никсон и Леонид Ильич Брежнев в процессе подписания

договора ОСВ-1.*

Область космических

исследований также постепенно переставала быть источником крайнего напряжения.

В 1967 году был заключен «Договор о космосе», декларировавший неразмещение

оружия в космическом пространстве. В начале 1970-х годов экстренная линия

прямой правительственной связи Москва-Вашингтон, созданная в 1962, после

Карибского кризиса, стала еще и космической, обзаведясь

спутниками-ретрансляторами. Обмен метеорологическими данными со спутников

производился еще с 1964 года.

Вопрос организации совместного космического

полета также оказался на повестке на рубеже 1960-х-70-х годов. В 1970 прошли

первые обсуждения между группами американских и советских ученых. После

подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совмина СССР Алексеем

Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном «Соглашения о сотрудничестве в

исследовании и использовании космического пространства в мирных целях» началась

уже активная фаза подготовки совместного пилотируемого полета. Изначально

рассматривалась идея организовать полет по принципу «Корабль-станция», однако

советские конструкторы оценили затраты и уровень технической сложности как

чрезмерные. В итоге было принято решение о стыковке на орбите двух кораблей –

советского «Союза» и американского «Аполлона». Миссия получила сокращенное

наименование «ЭПАС» — «Экспериментальный полет «Аполлон»—«Союз»» (англ. «ASTP»,

Apollo-Soyuz Test Project).

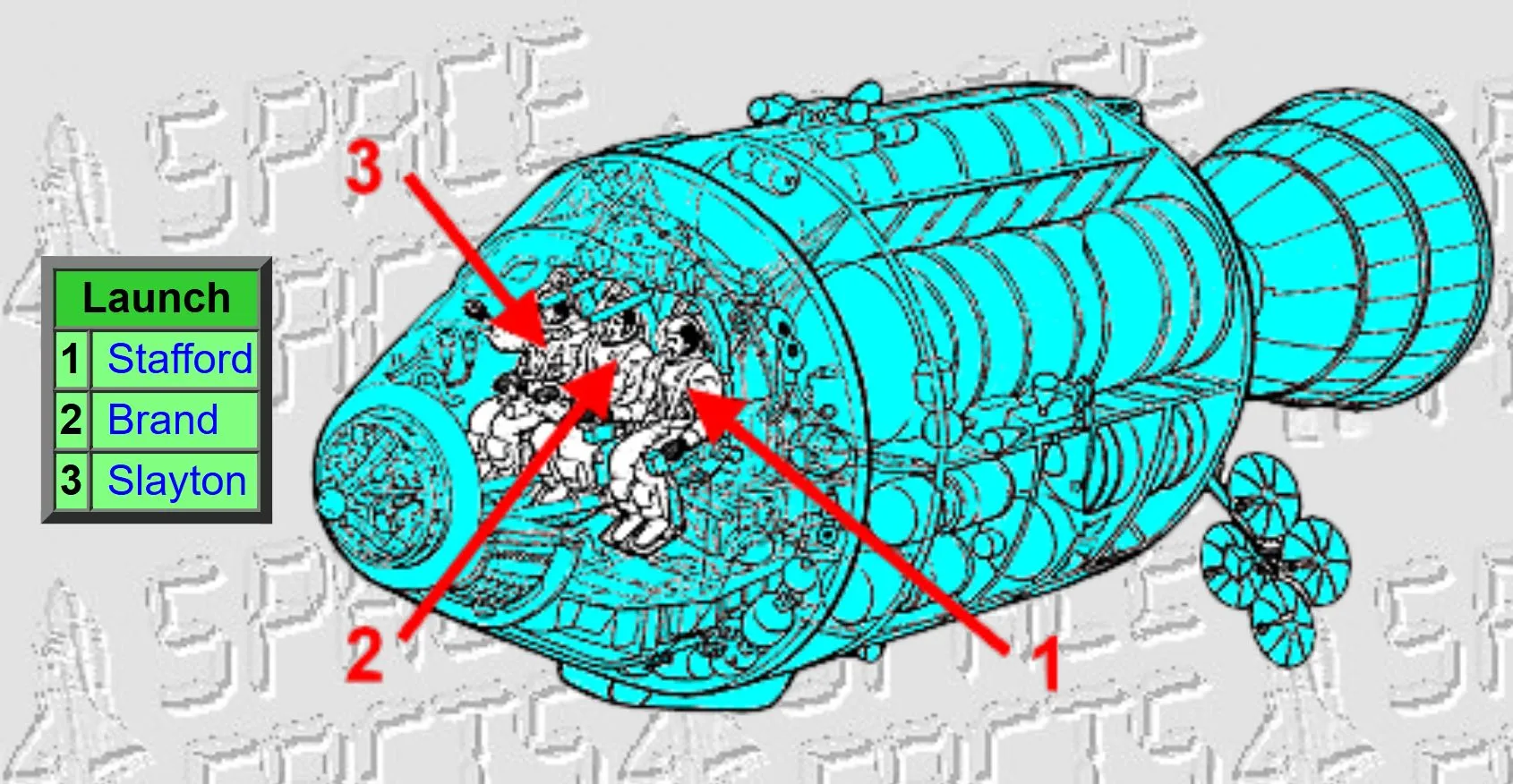

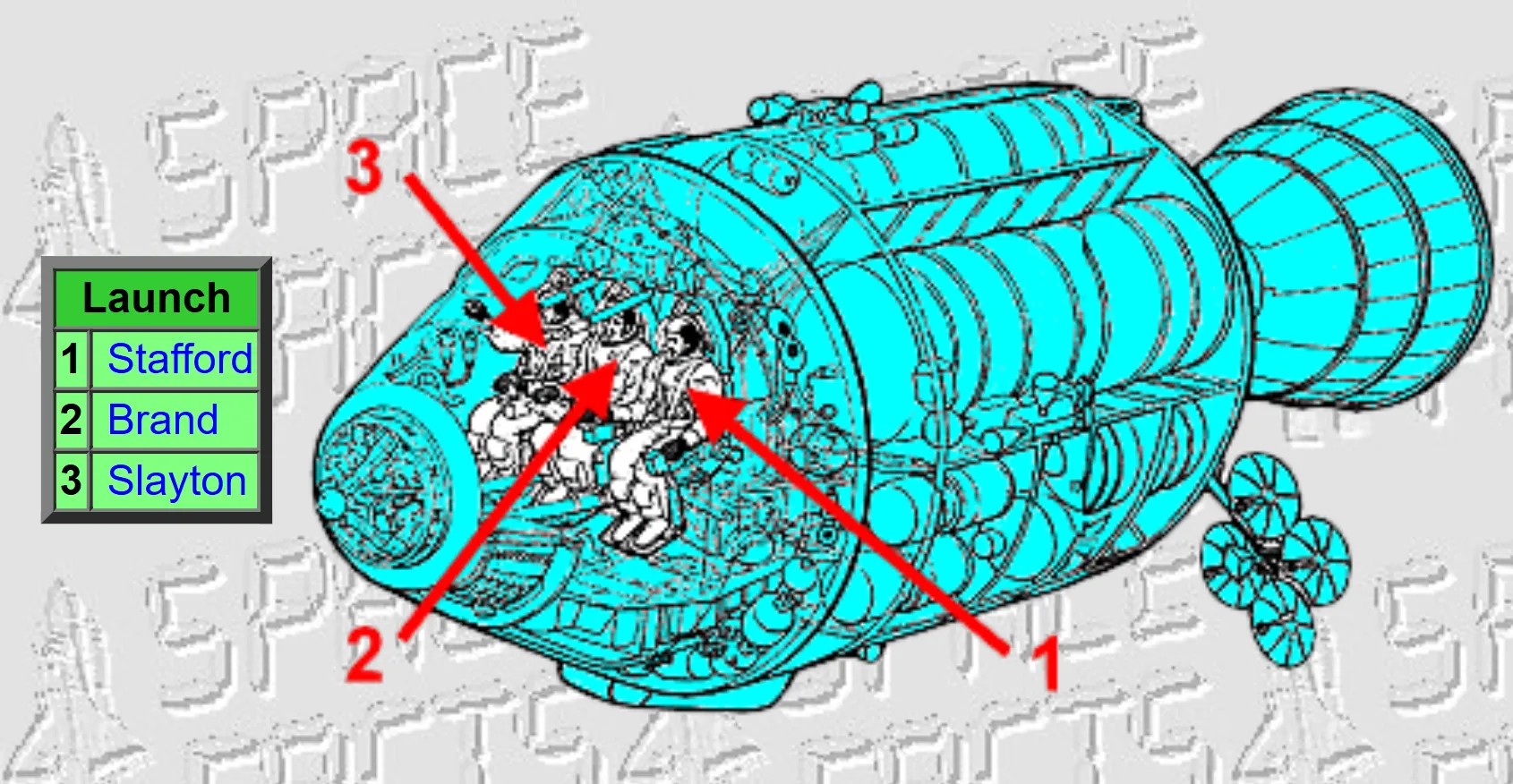

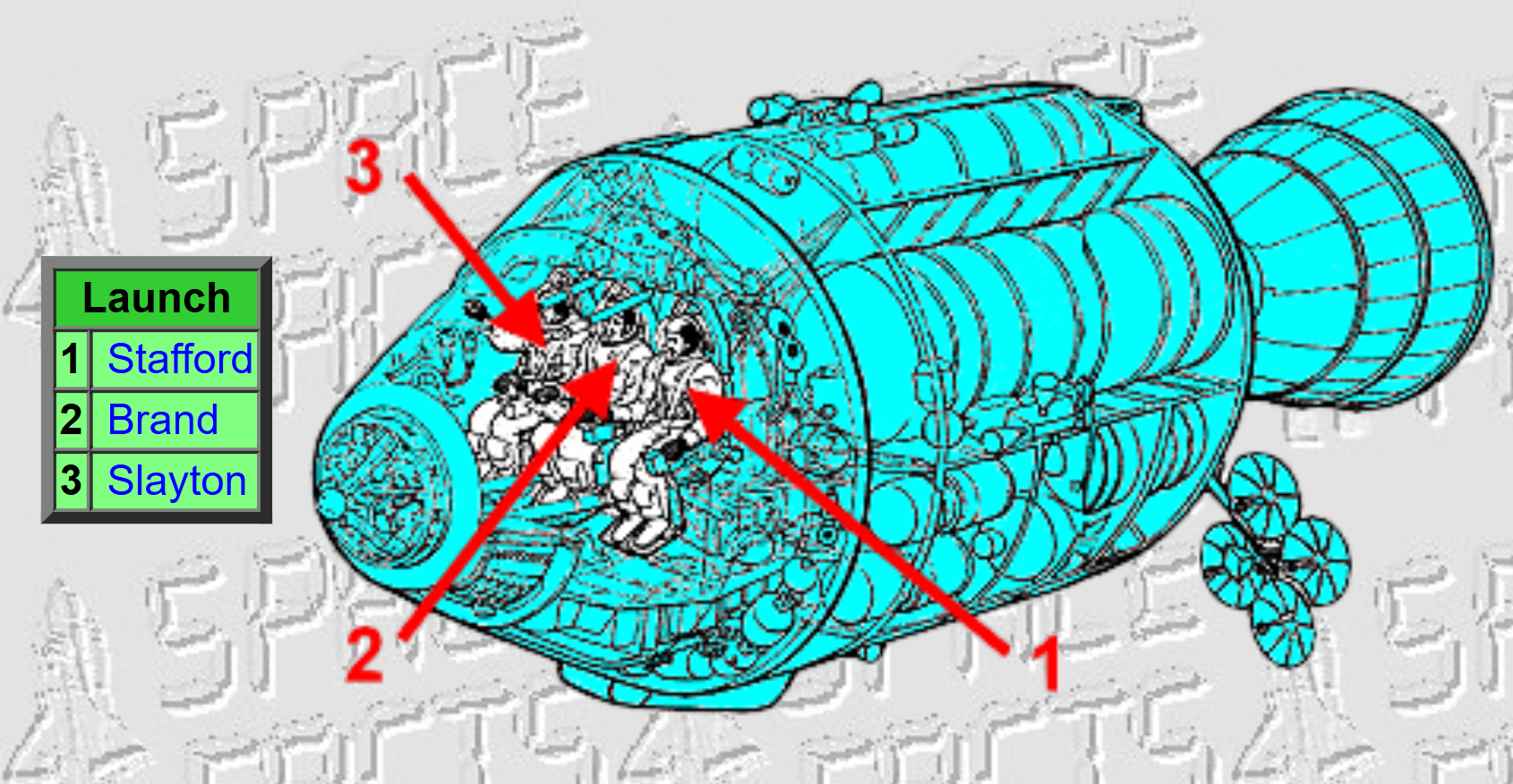

Состав миссии

*Команда

совместного полета «Союз-Аполлон». Верхний ряд, стоя слева направо: командиры

кораблей Томас Стаффорд и Алексей Леонов. Нижний ряд: Дональд Слэйтон, Вэнс

Бранд и Валерий Кубасов.*

К весне

1973 года уже были утверждены основные и дублирующие экипажи будущей миссии. С

американской стороны в экипаж вошли Томас Стаффорд (командир, 4-й полет), Вэнс

Бранд (пилот командного модуля, 1-й полет), Дональд Слейтон (пилот стыковочного

модуля, 1-й полет). С советской стороны были утверждены Алексей Леонов

(командир, 2-й полет) и Валерий Кубасов (бортинженер, 2-й полет).

И в

том, и в другом экипаже были неординарные личности. Томас Стаффорд, например,

участвовал в пилотируемом полете вокруг Луны в рамках экспедиции «Аполлон-10» в

мае 1969 года — «генеральной репетиции» высадки на Луну. Дональд Слэйтон —

также личность легендарная. Он входил в знаменитую «семерку» первых

американских астронавтов проекта «Меркурий» и был единственным из них, кому

из-за возникших проблем с сердцем не довелось совершить полет. Затем он перешел

на руководящую должность и в частности отвечал за подбор экипажей для высадки

на Луну.

С

другой стороны, Алексей Архипович Леонов, командир советского экипажа, имел

славу первого человека, еще в 1965 году вышедшего в открытый космос (и, что

интересно, кандидатура Леонова была одной из первых на рассмотрении для

советского пилотируемого полета к Луне). В свою очередь, Валерий Николаевич

Кубасов успел в 1969 году принять участие в первом в истории совместном полете

трех космических кораблей.

*Стаффорд

и Леонов внутри тренажера корабля «Союз» в Звездном городке, 1974*

Обязательным

условием для экипажей кораблей (как, кстати, и сегодня в рамках совместной

программы полетов на МКС) было владением языком страны-партнера –

соответственно русским или английским. Алексею Леонову и Валерию Кубасову

пришлось экстренно осваивать английский с нуля, да еще и параллельно с полетной

подготовкой. Леонов впоследствии вспоминал:

«Экзамены

были страшно жестокими. Учить язык мы начали, только готовясь к полету. В

комиссии были преподаватели Университета дружбы народов, МГУ, Института имени

Мориса Тореза, военного института. Нас просто буквально пинали, мы получили по

четверке».

Американские

астронавты также втянулись в процесс. Томас Стаффорд два года упорно учил

русский язык и даже некоторое время жил в Москве, ходил по улицам и старался

практиковаться. В итоге, как потом признавались космонавты, от тяжелого акцента

не удалось избавиться никому. Алексей Леонов даже по-доброму шутил над

Стаффордом уже на орбите:

«Кажется,

у нас тут говорят на трех языках: русском, английском и оклахомском».

(Стаффорд

был родом из Уэттерфорда, Оклахома – прим.). «Oklahomsky language» (Оклахомский

язык – англ.) стал своеобразным локальным мемом на все время совместного

космического полета.

*Томас

Стаффорд (слева) и Алексей Леонов на совместной пресс-конференции по случаю

40-летия полета «Союз-Аполлон» в Мемориальном музее космонавтики в Москве, 2015

год*

Системы

кораблей изначально нуждались в отработке. В декабре 1974 года космонавты

Филипченко и Рукавишников совершили полет на корабле «Союз-16», на котором

тестировались агрегат стыковки и солнечные батареи будущего корабля совместной

миссии.

15 июля

1975 года в 15:20 по Москве состоялся запуск с космодрома Байконур корабля

«Союз-19» с Леоновым и Кубасовым на борту. Спустя 5,5 часов с космодрома на

мысе Канаверал стартовал американский «Аполлон». В течение 15-16 июля корабли

постепенно выходили на курс сближения. 17 июля между экипажами состоялся первый

радиоконтакт. В 19:12 по московскому времени произошла стыковка, а через три

часа произошло знаменитое «рукопожатие в космосе» – Алексей Леонов и Томас

Стаффорд встретились в стыковочном модуле между кораблями.

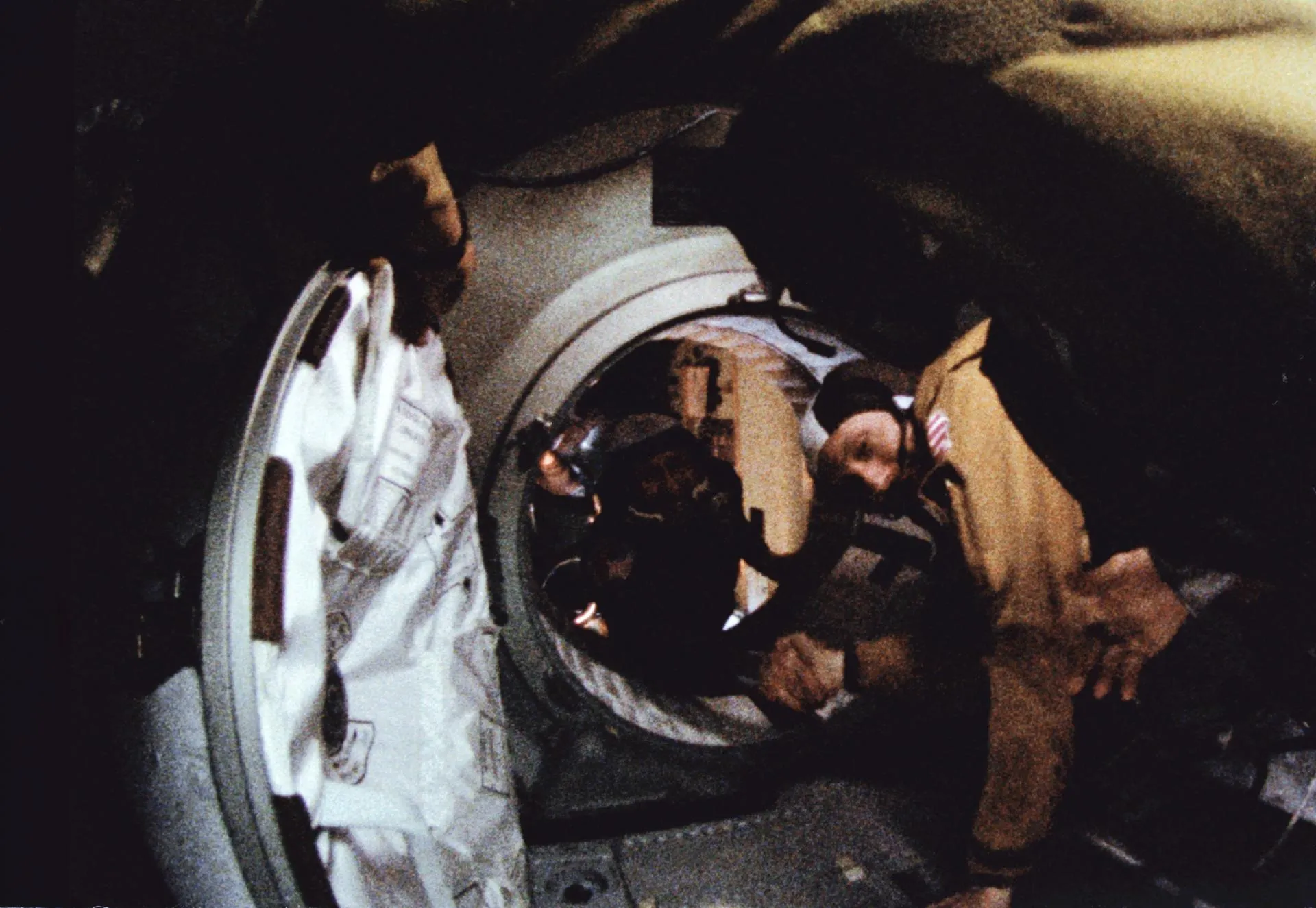

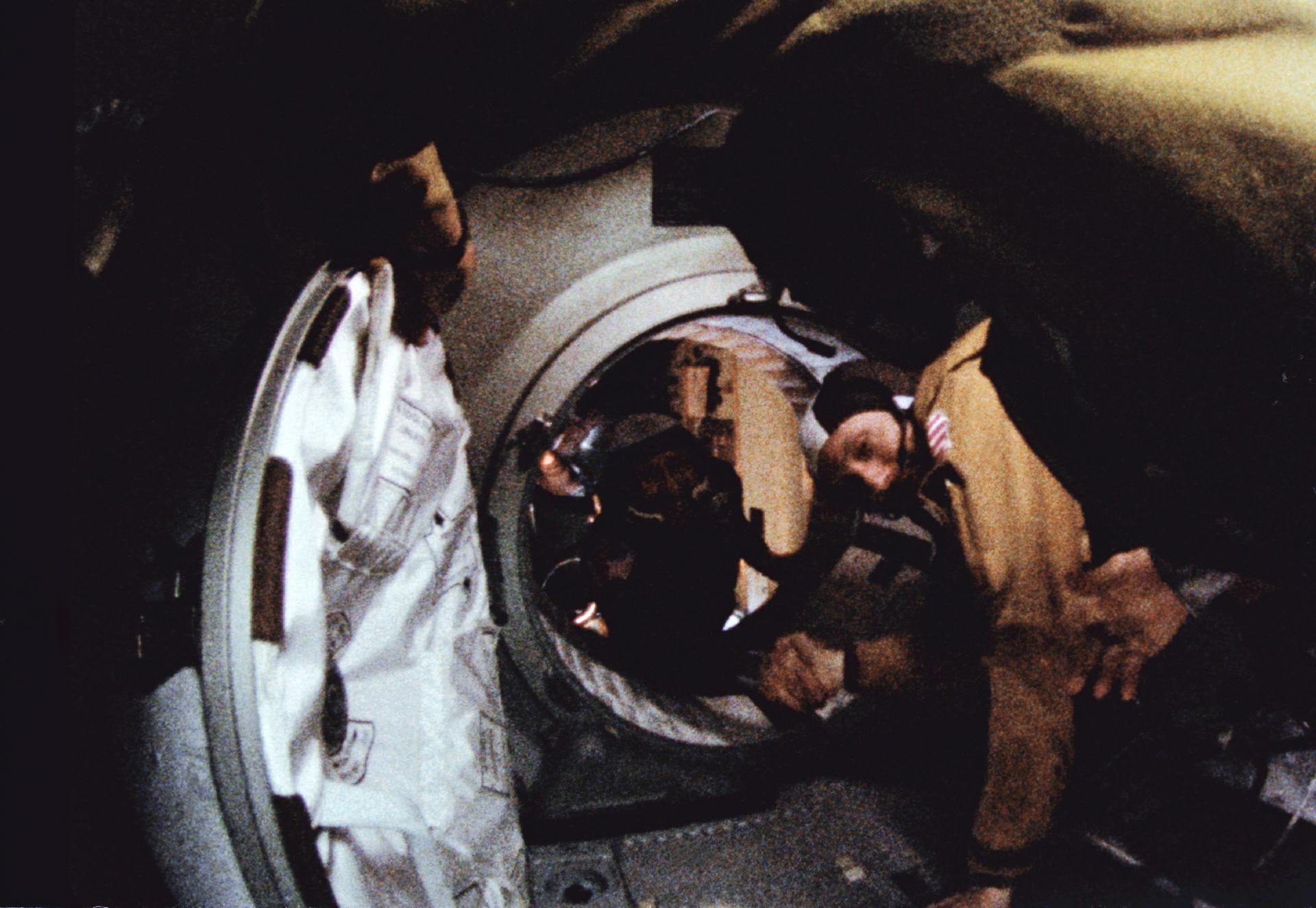

*«Рукопожатие

в космосе» с американской стороны*

Как

потом рассказывал сам Алексей Леонов, в момент «космического рукопожатия»

сцепка двух кораблей проходила над Германией, над Эльбой, где в конце апреля

1945 года произошла встреча наступающих навстречу друг другу американских и

советских войск. Поначалу Леонов отправился навстречу американскому экипажу в

«Аполлон». За ним последовал и Валерий Кубасов, а на следующий день уже Томас

Стаффорд и Вэнс Брэнд перешли в «Союз» вместе с советскими коллегами.

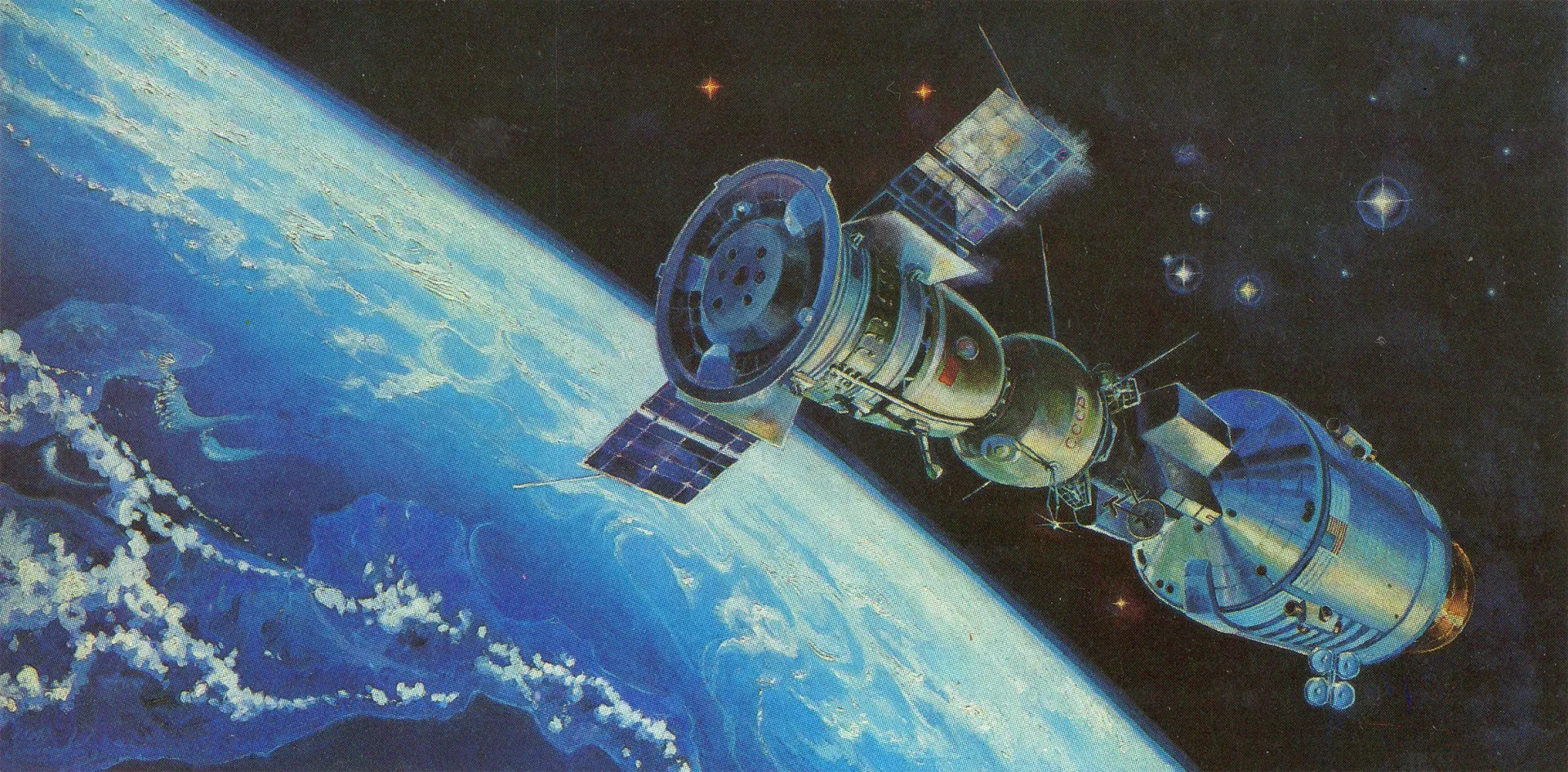

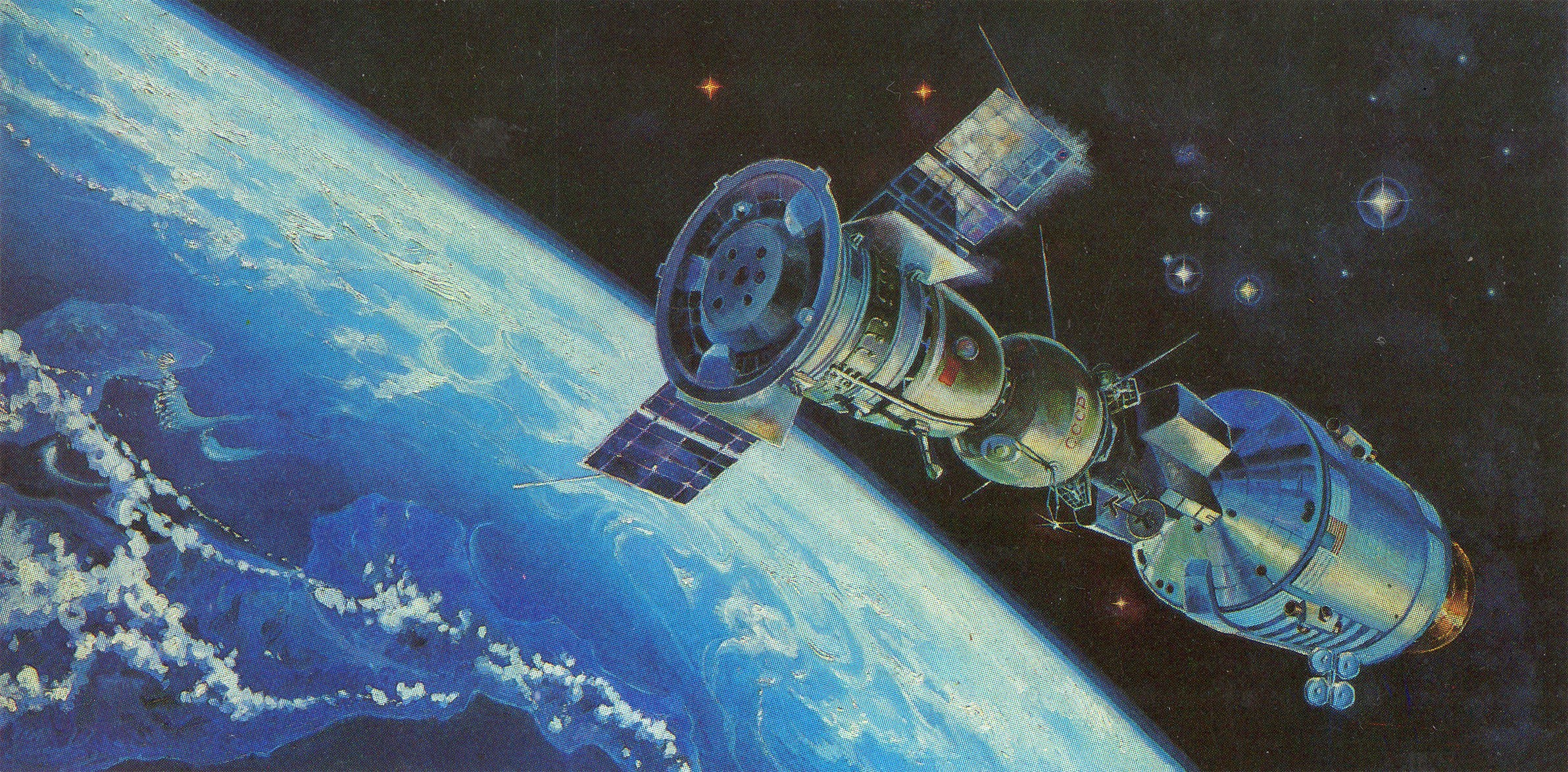

*Союз и

«Аполлон» на околоземной орбите. Рисунок А.А. Леонова*

*Дональд

Слэйтон и Алексей Леонов внутри корабля «Союз»*

На

борту советского корабля Алексей Леонов в числе прочего предложил коллегам

выпить за встречу, продемонстрировав американским астронавтам две тубы с

этикетками «водка». Команда Стаффорда поначалу отказывалась, однако Леонов

пустил в ход непробиваемый аргумент:

«It’s

Russian tradition!»

(Это

русская традиция – англ.)

Как

выяснилось в следующую минуту, вместо водки внутри туб оказался обычный советский

космический борщ. Пока американцы пробовали суп из тубы, художник Леонов

занялся привычным для него делом – стал делать наброски портретов зарубежных

коллег прямо в невесомости. Впоследствии Леонов сделал несколько портретных

набросков каждого из членов экипажа совместного полета.

*Астронавты

Стаффорд и Слэйтон с космической водкой на борту «Союза». Но есть нюанс.*

*Алексей

Леонов с наброском портрета Томаса Стаффорда. Из архива НАСА.*

В

первый же день миссии был произведен обмен государственными символами. Алексей

Леонов передал экипажу «Аполлона» вымпел с советским гербом и государственный

флаг. Экипаж Стаффорда передал советским космонавтам флаг США и эмблему

программы «Аполлон». На следующий день, 18 июля, с борта «Аполлона» на «Союз»

был передан флаг Организации Объединенных наций. Также экипажи обменивались

памятными значками и медалями, которые сейчас большей частью находятся в

музеях.

*Вымпел

ООН, переданный американским экипажем, на экспозиции подарков Организации в

Нью-Йорке, США*

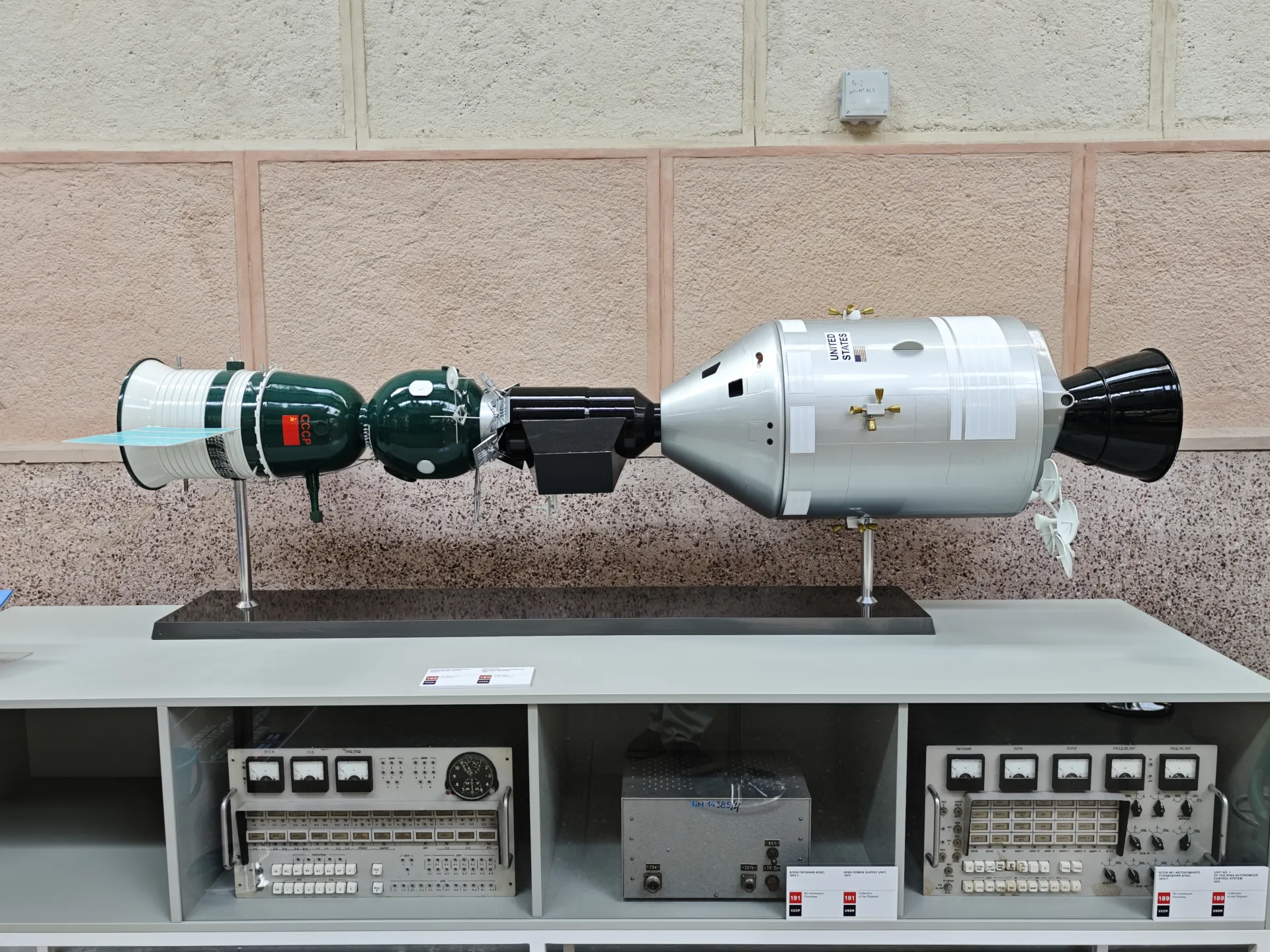

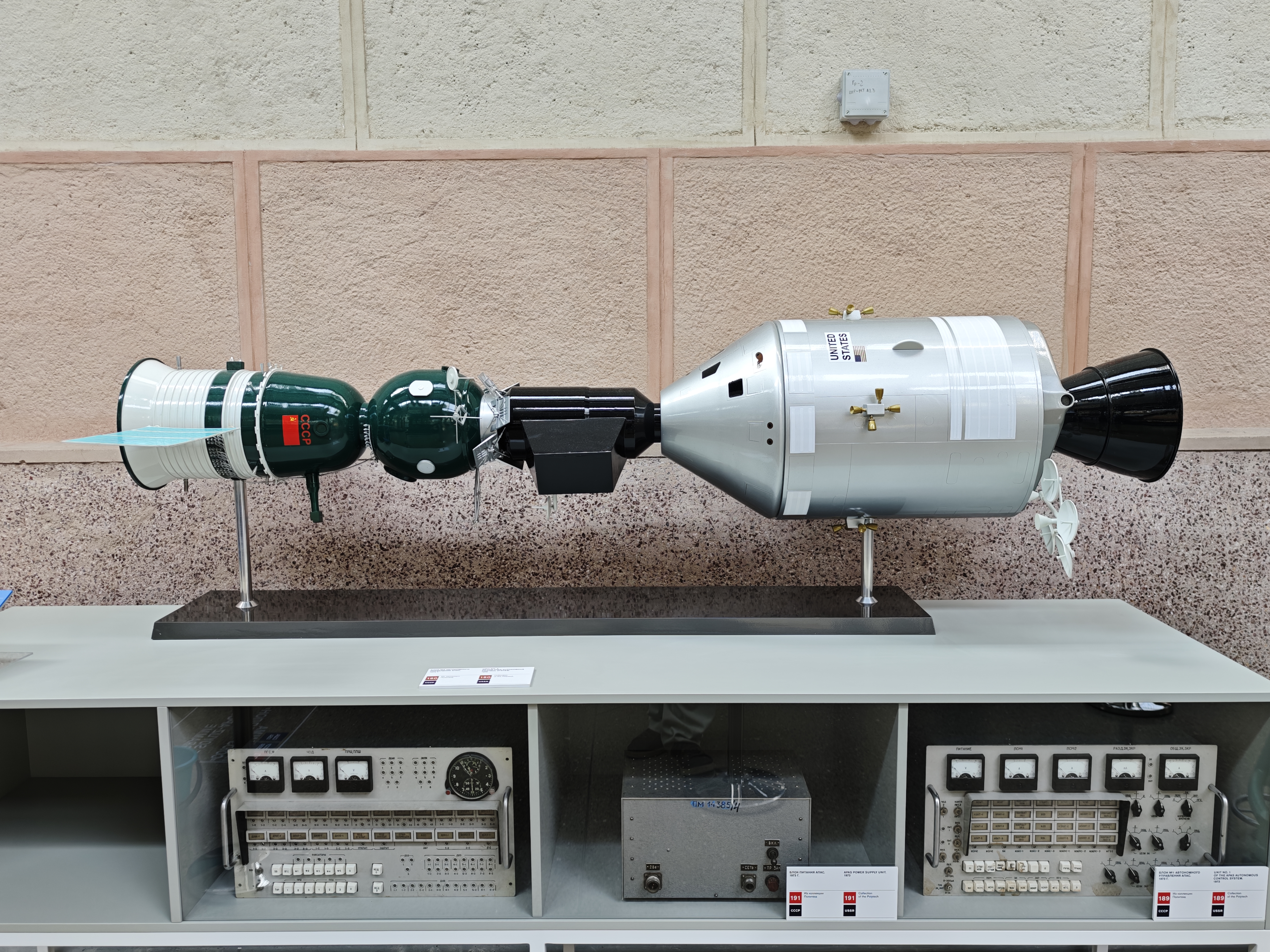

*Макет

сцепки кораблей «Союз» и «Аполлон» на экспозиции Центра «Космонавтика и

Авиация»*

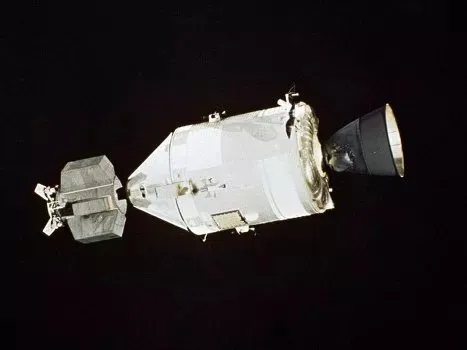

При

взгляде на состыкованные корабли «Союз» и «Аполлон» бросается в глаза разница в

размерах и пропорциях. Советский «Союз» меньше в размерах и по массе (в районе

6,8 т.), однако два из трех его отсеков обитаемы – куполообразный спускаемый

аппарат и бытовой отсек спереди. Американский же корабль довольно массивен,

однако обитаемой частью является лишь конический спускаемый аппарат («командный

модуль») в передней части. «Бочкообразный» корпус корабля, по сути, является

большим приборно-агрегатным отсеком («сервисным модулем»). Объясняется это

отчасти изначальными целями двух кораблей: «Аполлон» при массе около 25т

представлял собой корабль для полета на Луну. Для околоземного полета большие

топливные баки не были полностью заполнены, а также, естественно, отсутствовал

лунный модуль.

*Общая

схема космического корабля «Аполлон». Источник фото: Spacefacts.de*

Отличались

и условия для экипажа: на американском корабле астронавты дышали практически

чистым кислородом. Давление на его борту составляло 5 фунтов (или 0,35 бара,

35% от нормального земного давления) в то время, как на «Союзе» давление

составляло 0,7 бара, в два раза больше. Сказалась инженерная специфика

«Аполлона» – меньшее давление внутри позволяло сделать стенки корабля тоньше и

таким образом облегчить и без того массивный корабль. Тем не менее, чистая

кислородная среда означала большую пожароопасность и диктовала свою специфику

адаптации к давлению внутри.

В этой

связи советским космонавтам пришлось вместо обычных полетных костюмов

облачиться в специальные полимерные из синтетического материала «Лола»,

синтезированного в Новосибирске специально для этой миссии – обычные советские

полетные костюмы были бы пожароопасными в насыщенной кислородной среде внутри

корабля «Аполлон».

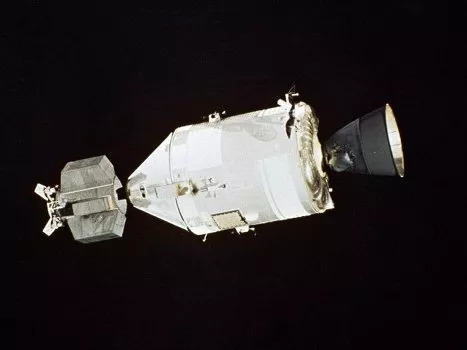

Сам же

корабль «Аполлон» специально для совместного полета «прирос» дополнительным

отсеком – стыковочным модулем, фактически взявшим на себя функционал шлюзовой

камеры. Для перехода из одного корабля в другой в этом модуле менялась

атмосфера с обычной земной на разряженную кислородную и наоборот . На такой

переход космонавту требовалось до 30 минут.

*Фото

корабля «Аполлон» с борта корабля «Союз». Стыковочный модуль находится в передней

части корабля.*

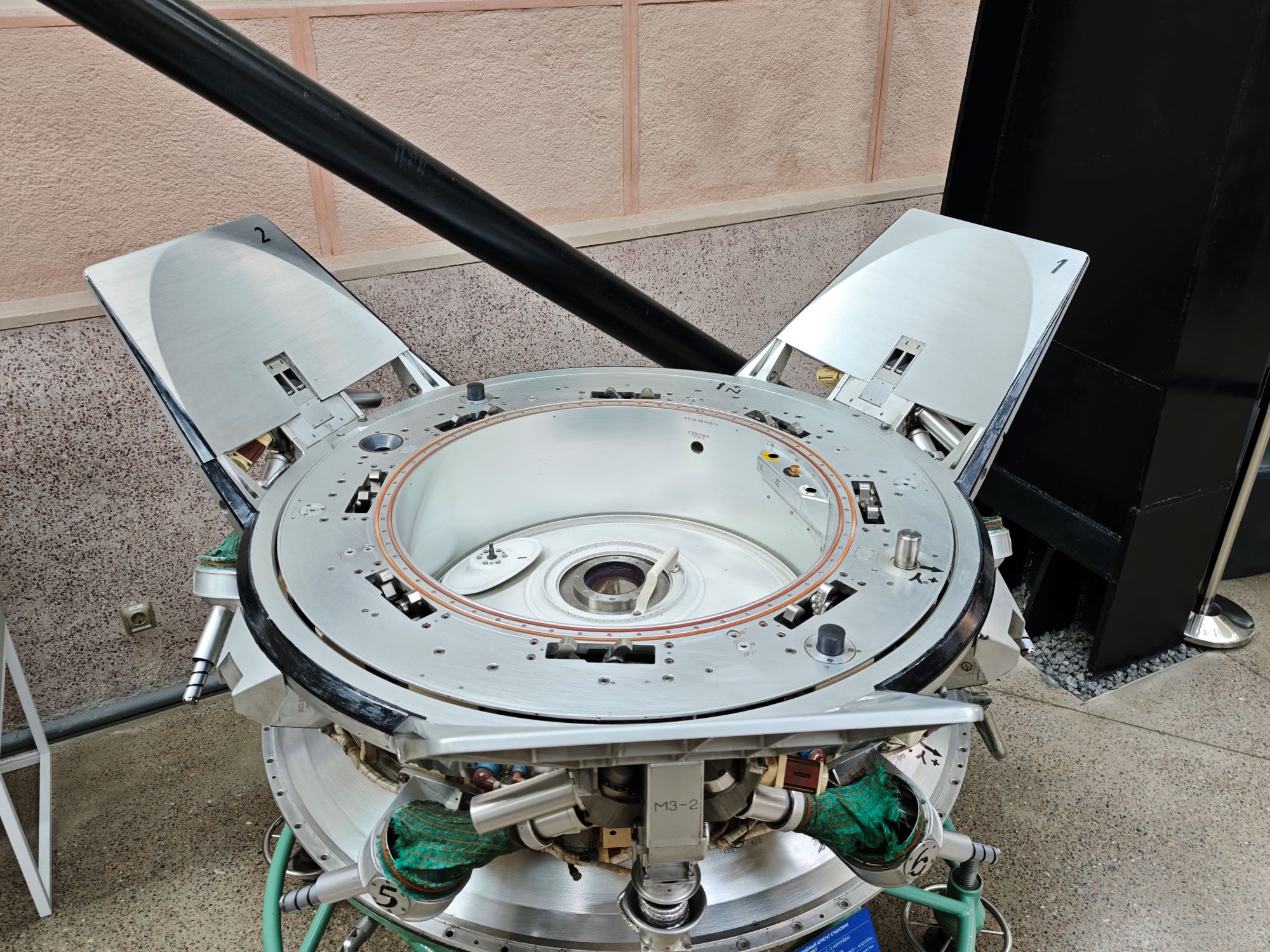

Помимо

новаторской системы шлюзов, учитывающих разницу давлений, для программы

«Союз-Аполлон» также был создан принципиально новый стыковочный агрегат. С того

момента, как в 1969 году на орбите состыковались корабли «Союз-4» и «Союз-5»,

советские космические корабли и впоследствии станции использовали систему

«штырь-конус». Она предполагала наличие стыковочного штыря у активного корабля,

выполняющего стыковку, и конусовидного углубления у пассивного. В случае же со

стыковкой «Союз-Аполлон» активным и пассивным корабли могли быть попеременно. В

этом, несомненно, был и политический момент.

Результатом

стало создание АПАС – андрогинно-периферийного агрегата стыковки, идентичного

на каждом из кораблей. Агрегат состоял из трех замыкающих «лепестков», которые

входили в зацепление и обеспечивали герметичность стыка. Во время миссии было

осуществлено две стыковки кораблей, причем в первом случае активным был

«Аполлон», а во втором «Союз-19».

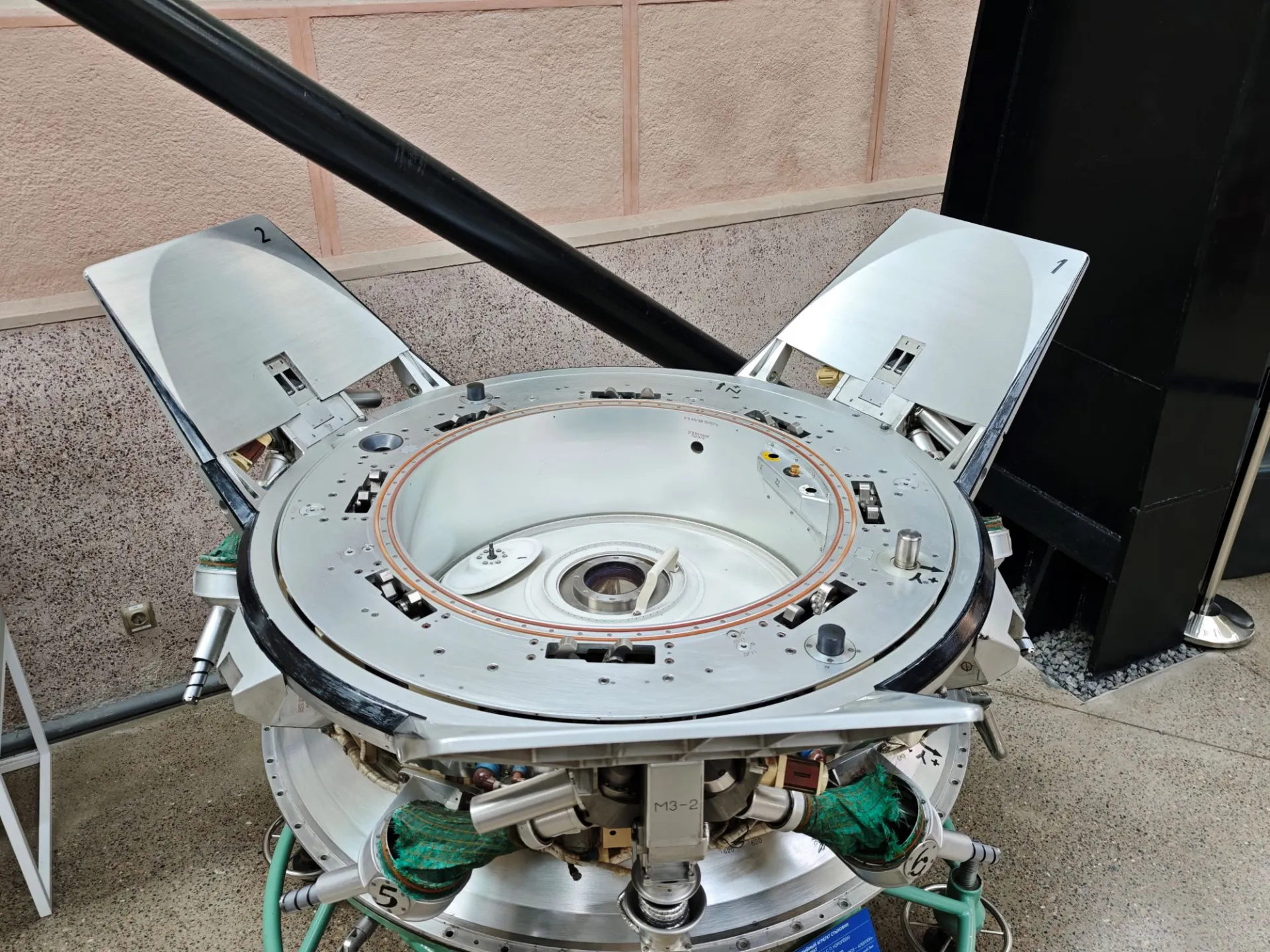

*АПАС

на экспозиции Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ*

В ходе

совместного полета был поставлен ряд экспериментов в области химии и биологии.

Так, в рамках эксперимента «зонообразующие грибки» изучались биологические

ритмы бактерии актиномицеты (они же «лучистые грибки») в условиях невесомости.

Экипажи

кораблей также обменялись семенами хвойных деревьев. Советские космонавты

передали американским астронавтам семена сосны кедровой сибирской и лиственницы

сибирской, а от американских астронавтов были получены семена ели сизой,

собранные с плюсовых деревьев в лесном питомнике Райнлэндер (штат Висконсин,

США). Впоследствии эти саженцы были пророщены в Главном ботаническом саду в

Москве.

*Космические

ели в Главном ботаническом саду в Москве, наши дни*

*Снимок корабля «Союз» с борта американского

«Аполлона» на фоне облачности внизу, на Земле*

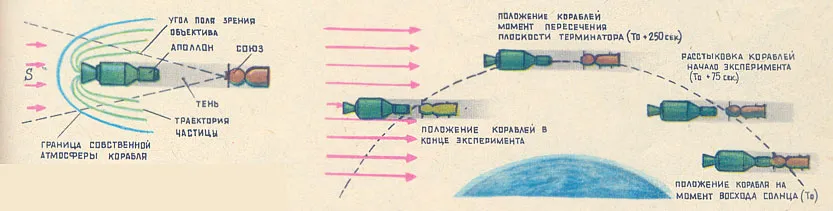

Финальным

экспериментом за 46 часов и 36 минут полета двух состыкованных кораблей стала…

Еще одна стыковка.

Когда

экипажи попрощались друг с другом и вернулись на свои корабли, «Союз» и

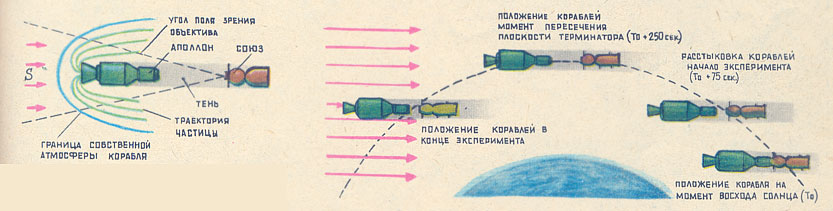

«Аполлон» снова разошлись на два витка – примерно на три часа. В ходе

расстыковки корабли постепенно расходились друг от друга со скоростью 1м/с и

снова сходились по оси корабль-корабль-Солнце на дистанции 20-150 метров. Таким

образом осуществлялся первый в истории эксперимент с искусственным солнечным

затмением. Корабль «Аполлон» закрывал собой солнце, а «Союз» в это время

непрерывно вел фотосъемку самого корабля и солнечной короны вокруг него.

Изучались различные оптические эффекты в солнечной короне при съемке в разных

режимах. Всего было сделано 125 снимков с борта «Союза».

*«Искусственное

солнечное затмение» на схеме*

Вскоре

корабли соединились снова. На сей раз активной стороной выступил «Союз».

Повторная кратковременная стыковка прошла успешно – еще два витка корабли

летали вместе, после чего разошлись уже окончательно.

После

окончательной расстыковки Алексей Леонов сообщил по рации:

«Mission

accomplished!»

(«Миссия

выполнена!» - англ.)

С

«Аполлона» Стаффорд ответил ему по-русски:

«Хорошо!»

21 июля

1975 года спускаемый аппарат советского корабля приземлился в 54 километрах

северо-восточнее города Аркалык Туграйской области Казахстана. Экипаж

«Аполлона» продолжал полет до 25 числа, завершая запланированную программу

экспериментов.

*Спускаемый

аппарат корабля «Союз-19» экипажа Леонова и Кубасова в экспозиции музея РКК

«Энергия» в подмосковном Королеве*

Если

экипаж Леонова вернулся на Землю успешно, то Стаффорд и его команда столкнулись

с критической ситуацией – на «Аполлоне» случилась утечка топливного компонента

азотного тетраоксида, крайне токсичного и опасного для всего живого. Проблемой,

как и при трагедии корабля «Союз-11» четырьмя годами ранее, стал клапан,

отвечающий за выравнивание давления при снижении корабля – именно из него и

просочились пары. Вэнс Бранд даже потерял сознание примерно на минуту. Уже на

Земле приводнившийся «Аполлон» ожидала команда медиков. Команда Стаффорда около

недели проходила процедуры адаптации и восстановления – пары тетраоксида азота

вызвали у всех трех астронавтов раздражение слизистой легких. К счастью, эффект

был вполне обратим, и все трое быстро поправились.

*Приводнение

спускаемого аппарата «Аполлон»*

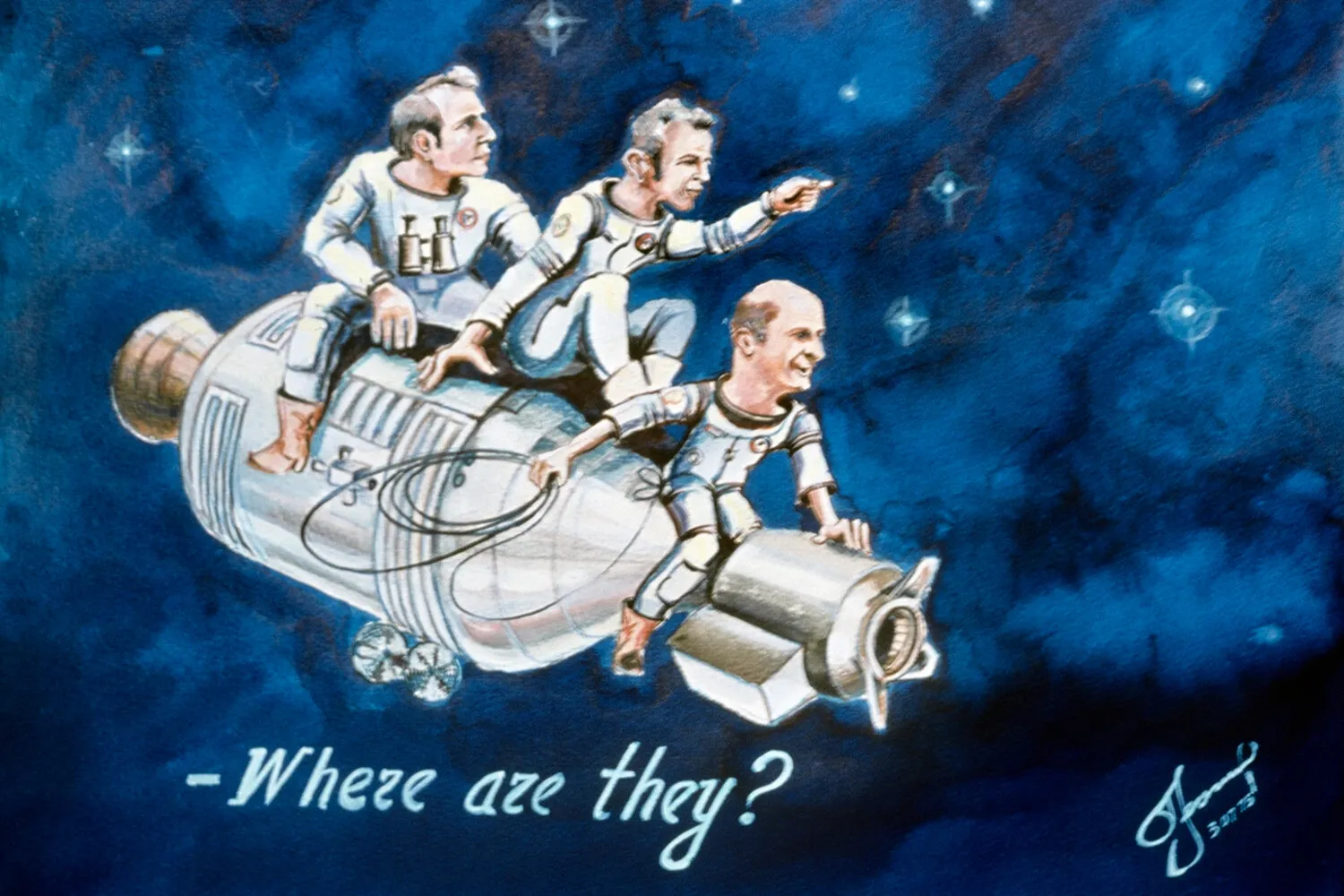

*Шарж

Алексея Леонова 1980-х годов. Реплика Стаффорда: «Ну и где они?»*

Международное

значение полета «Союз-Аполлон» сложно переоценить. Формально этот совместный

проект положил конец «космической гонке». Впереди у США и СССР еще были

драматические витки гонки вооружений в 1980-е годы, соперничество в создании

многоразовых космических ракетопланов и не только. Однако было положено начало

международному сотрудничеству в космосе. С 1978 года СССР начал организовывать

совместные полеты с космонавтами из дружественных социалистических стран на

свои космические станции. Чех Владимир Ремек стал представителем третьей нации

в космосе после советских и американских граждан. Позднее и представители

других стран побывали в космосе на советских (затем российских) и американских

кораблях.

*Отреставрированный

и открытый снова в 2018 году памятник программе «Союз-Аполлон» в подмосковном

Королеве, в квартале от здания ЦУПа, откуда шло управление полетом*

«Союз-Аполлон»

показал, что ведущие научные и космические державы могут и умеют объединяться,

чтобы достичь совместного результата. Это был очень своевременный вывод, потому

что в 1970-х годах присутствие человека в космосе начало подходить к той точке

усложнения и углубления, когда ресурсов только одной страны для дальнейших

исследований могло оказаться недостаточно. Мысль о том, что полет к иным

планетам должен стать именно совместным, международным, набирала популярность и

оттеняла тревогу от ожидания ядерного конфликта. И, хотя к концепции

Международной космической станции человечество пришло только в 1990-х годах уже

в совсем другом мире, а совместный полет на Марс и Луну все еще остается скорее

фантастическим сюжетом, ЭПАС подарил миру надежду на мирный космос для всех. В

этом его основное символическое значение.

17 июля