Космические молнии

Гроза – одно из самых

зрелищных и при этом доступных для наблюдения атмосферных явлений. А бьют ли

молнии в космосе? Для начала давайте разберемся, что такое космос. Формально он

начинается выше условной границы, которая носит название линия Кармана, на

высоте 100 км над Землей. Такое определение космическое пространства признано

международным сообществом, однако в США подъем на высоту более 80 км уже

считается космическим полетом. Существуют молнии, которые бьют на 50-90 км над

Землей, а иногда и чуть выше, так что с натяжкой самые высокие из них можно

считать космическими. Такие атмосферные электрические разряды называются

спрайты. Для сравнения – привычные нам «обычные» молнии формируются не выше 16

км.

Спрайты бьют снизу вверх,

чаще всего они красные, поскольку электрический разряд в азотной среде дает

этот цвет, и похожи на морковку, висящую в небе корнями вниз. В облаке

происходит разделение заряда: как правило, на верхней кромке он положительный,

а на нижней — отрицательный. Заряд противоположного знака после удара молнии в

землю разряжается в ионосферу. Явление хоть и высокоэнергетическое, но короткое

– вспышка спрайта длится порядка 100 миллисекунд. К тому же для земного

наблюдателя такая молния выглядит тусклой, так что ее очень трудно заметить. Но

шансы есть! Они повышаются, если снимать грозу на видео, на стоп-кадрах

которого заметить высокоатмосферное явление будет проще. Чем меньше лишнего

света, тем легче засечь вспышку, поэтому лучше всего спрайты видны в безлунные ночи

и подальше от крупных городов с их яркими фонарями. Да и от самой грозы,

которая создает такие молнии, лучше находиться километров за 100 или больше –

так проще заметить, что творится в верхних слоях атмосферы над ней.

Разумеется, места в

первом ряду для наблюдения спрайтов – на околоземной орбите. На снимках с

Международной космической станции иногда удается разглядеть целую «связку»

таких «морковок». Совсем недавно, в июле этого года, астронавту НАСА Николь

Айерс удалось заснять особенно мощный и высокий спрайт. Посмотрите, какая

красота!

*Фото яркого высокого спрайта, сделанное

3 июля 2015 года с борта Международной космической станции. Авторы: Nichole

Ayers/NASA*

Молнии бывают не только

на Земле. Долгое время в фокусе внимания советских исследователей находилась

Венера – вторая от Солнца планета и наша соседка. Ее плотная атмосфера не

позволяет рассмотреть поверхность даже в очень мощный телескоп, так что целая

серия космических аппаратов «Венера» в свое время занималась разгадками тайн

этой планеты. До конца 1960-х Венеру считали «второй Землей», кто-то

предполагал наличие на ее поверхности жидкой воды и даже жизни. Если это

сестра-близнец нашей планеты, отчего бы там не быть и грозам? Однако в ходе

постепенного изучения Венеры при помощи автоматических межпланетных станций

(АМС) выяснилось, что вблизи ее поверхности температура составляет +480

градусов, атмосферное давление превышает земное в 92 раза, по большей части

атмосфера состоит из углекислого газа, а облака содержат серную кислоту. В

общем, не тропики. Тем не менее некоторые венерианские АМС при работе

испытывали радиопомехи, очень похожие на влияние грозовых разрядов.

Теоретически молнии на Венере бить могут, но они никогда не наблюдались явно. О

наличии грозовых разрядов в атмосфере второй от Солнца планеты говорят только

косвенные данные, и может оказаться, что радиопомехи вызывались вовсе не

молниями, а чем-то другим.

Зато мы точно знаем, что

молнии бьют на спутнике Юпитера Ио. Правда, природа их возникновения непохожа

на земную. Ио – самое вулканически активное тело Солнечной системы. Выброшенные

в ходе извержений частицы взаимодействуют с магнитным полем Юпитера и

способствуют созданию над спутником тонкого слоя, который с натяжкой можно

назвать атмосферой. Между этим слоем и новым извергаемым вулканами веществом

могут проскакивать разряды. Магнитное поле самого Юпитера мощное, и его силовые

линии в том числе пересекают Ио. Между верхними слоями полярной атмосферы

планеты и ее спутником возникает так называемая «потоковая трубка». Иногда говорят,

что это бьющая с Ио в Юпитер молния, однако, хоть это и электрическое явление,

здесь мы имеем дело с постоянным равномерным движением заряженных частиц

(электрический ток), а не с молнией (кратковременный разряд).

Искусственные молнии

можно было обнаружить и на околоземной орбите. Речь не о создаваемых человеком

электрических разрядах, а о космических аппаратах серии «Молния». Она

подразделялась на серии поменьше: «Молния-1», «Молния-2» и прочие. Первая

«Молния-1» была запущена в апреле 1965 года (60 лет назад!) и стала первым

советским спутником связи. О космическом аппарате даже слагали куплеты,

приведем пример:

Нас связал с Камчатским краем

Спутник «Молния-1»!

Ловлю крабов наблюдаем –

Не едим, так поглядим!

Спутник служил для передачи телевизионного сигнала. Благодаря «Молнии-1»

жители Дальнего Востока в 1965 году впервые посмотрели репортаж о первомайском

шествии на Красной площади в прямом эфире.

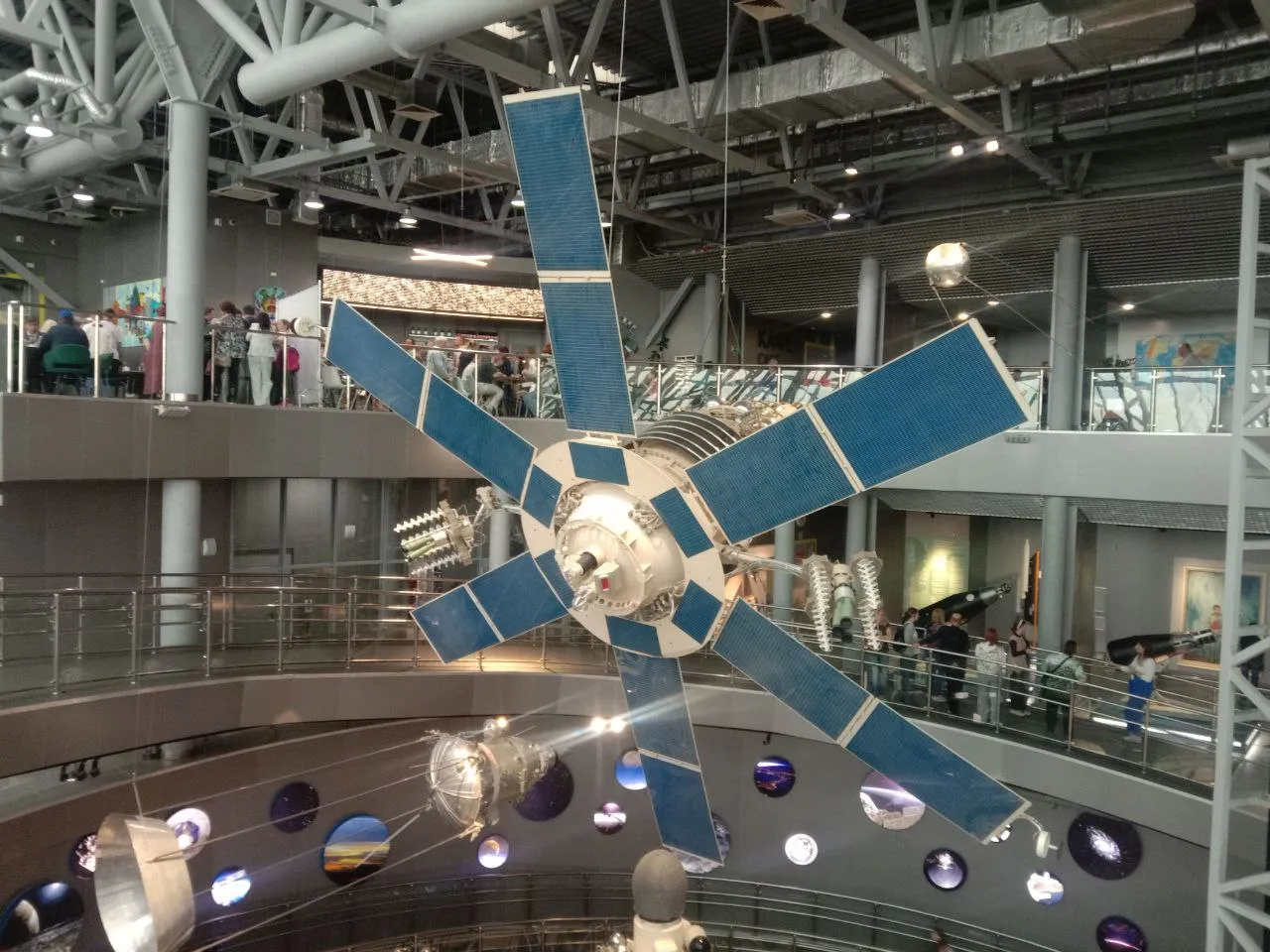

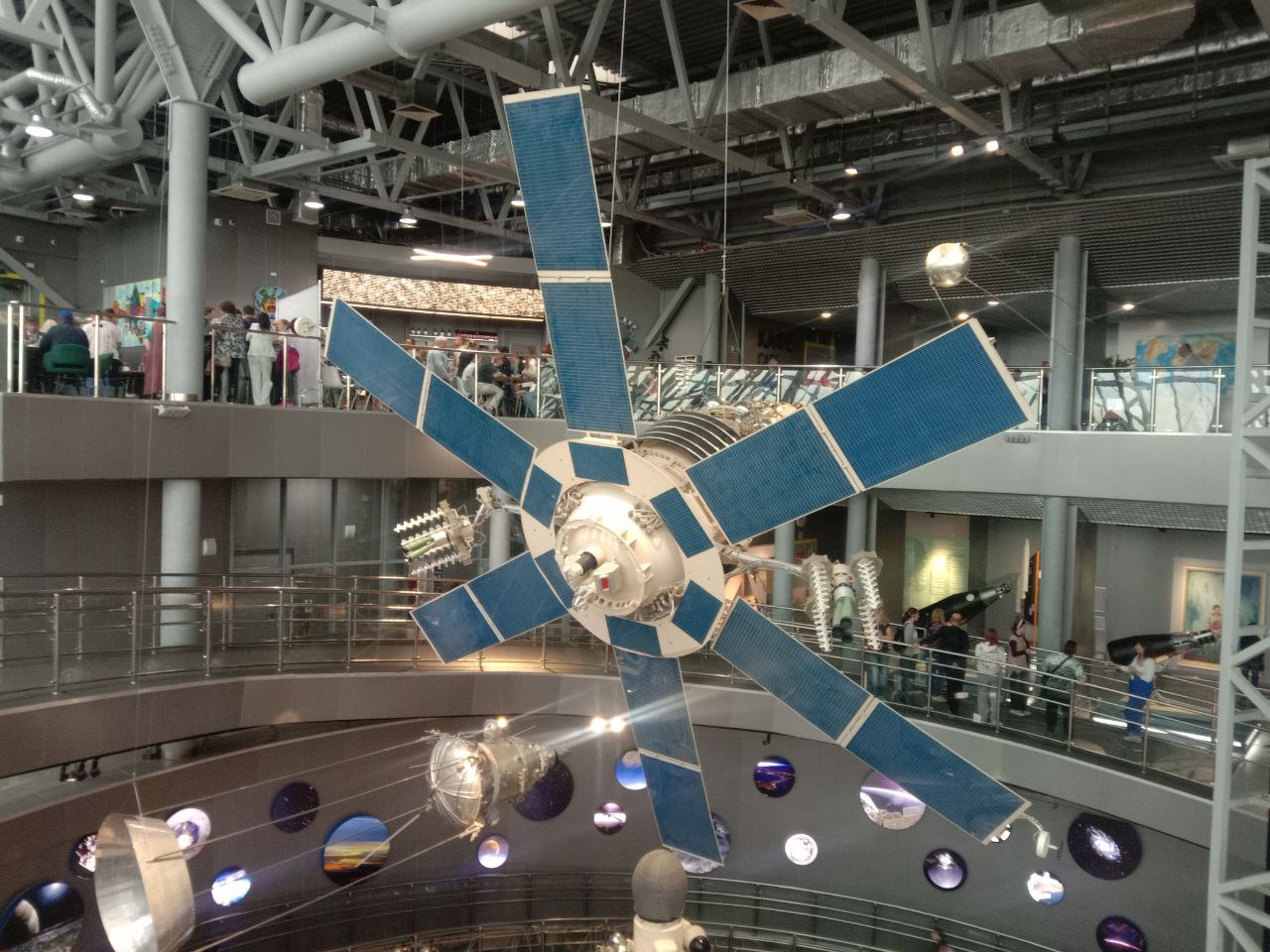

*Спутник «Молния» в экспозиции Музея истории космонавтики им. К. Э.

Циолковского в Калуге. Фото автора*

Поскольку «Молния» обеспечивала трансляцию телепередач по Советскому Союзу,

нужна была такая орбита, на которой космический аппарат проводил бы над нашей

страной максимально возможное время. Такая высокоэллиптическая орбита, на

которую выводились спутники серии, даже получила название «орбита Молния». Но

не все космические аппараты серии работали на ней – один раз «Молнию» вывели на

геостационарную орбиту.

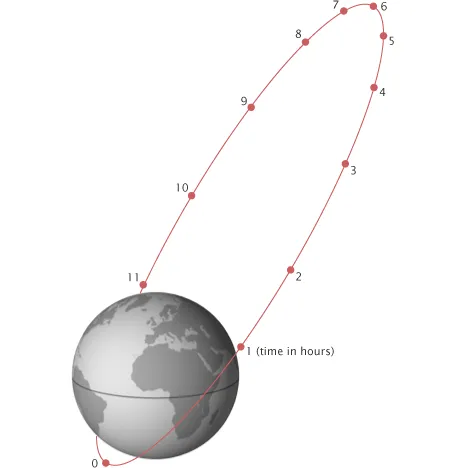

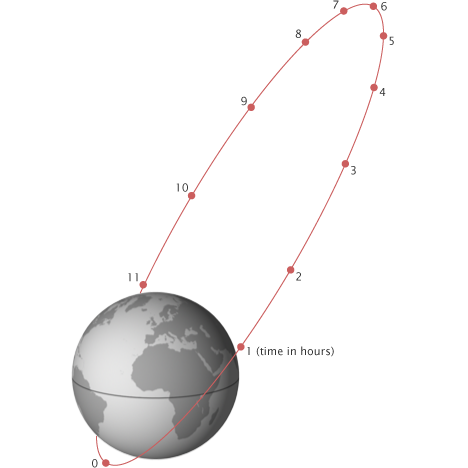

*Орбита «Молния»*

Еще одна космическая

«Молния» находится в Москве – это одноименное научно-производственное

объединение. «Молния» была одним из важнейших предприятий, создававших

легендарный многоразовый орбитальный ракетоплан «Буран». Глеб Евгеньевич

Лозино-Лозинский, генеральный конструктор предприятия, предлагал идею создания

многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), где в качестве носителя

должен был использоваться грузовой самолет, а не ракета. Это делало проект

очень выгодным при долгосрочном использовании: и космический аппарат, и

носитель можно было бы использовать многократно. К сожалению, МАКС так и

остался нереализованной идеей. В Центре «Космонавтика и авиация» можно увидеть

уменьшенный макет системы и кормовую часть входящего в нее ракетоплана (уже в

натуральную величину).

Напоследок – забавная

история о том, как на заре космонавтики гроза всех напугала. Холодная война и

космическая гонка между СССР и США привели к тому, что каждая из сверхдержав

хотела сделать первой в космосе как можно больше. Мы понимали, что если нам

удается опередить «противника», с его стороны возможен шпионаж, например,

подслушивание радиопереговоров космонавтов с Землей. Чтобы случайно не

поделиться с потенциальными подслушивающими информацией, космонавты должны были

сообщать Земле о ходе работы и своем самочувствии при помощи шифрованных фраз.

Например, в случае, если космонавта тошнило, он должен был упомянуть грозу. Во

время своего полета в августе 1962 года 4-й космонавт СССР Павел Романович

Попович оказался над грозовым фронтом, о чем и сообщил на Землю. Его фразу

«Наблюдаю грозу» там трактовали как плохое самочувствие космонавта, уже стали

думать, почему его тошнит и как ему помочь, но Попович уточнил: «Атмосферную

грозу!». Вот так человек впервые увидел молнии с орбиты.

А у нас припасено еще

множество историй о космонавтике, астрономии, ракетной технике и авиации!

Оставайтесь с нами и приходите в Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ!

30 июля